VIVENZA: Bruit et Charbon

Par ROD, mercredi 21 novembre 2012 à 16:09 :: INTERVIEWS :: #1368 :: rss

"Qui parle ? Jean-Marc Vivenza, musicologue et philosophe basé à Grenoble, peu médiatisé et souvent incompris. Au milieu des années 70, il créé GLACE, le premier groupe « industriel » au sens pur. Toujours actif malgré son sang froid, descendant direct du constructivisme russe et du futurisme italien, Vivenza fait chanter la matière afin de « restaurer le concret et révéler la réalité ». Très rare en interview, il a accepté de nous détailler sa démarche (en douze pages !), dont voici résumé le mode d’emploi." Ceci est l'intro de mon article sur VIVENZA pour le dossier Standard Magazine #37, "La Grande Classe Ouvrière", toujours en kiosques. Et voici ici sa démarche dans le détail, et l'entretien en intégralité qu'il a accepté de livrer en Août dernier. Merci à C. Rotorelief.

A lire au doux son asservissant de la PLAYLIST #33: LE TRAVAIL REND SOURD

Quelle formation musicale possédez-vous ?

J’ai suivi dans ma jeunesse des cours au conservatoire, puis me suis orienté très vite vers la musicologie et la création sonore expérimentale. A l’époque, on était en 1974, l’IRCAM/GRM avait créé des branches en province. C’est ainsi que je me suis retrouvé inscrit dans un cycle de composition sur la musique électro-acoustique. Puis vint GLACE, première formation de musique “industrielle” que j’ai fondée en 1976 à Grenoble avec deux autres amis participants des cylcles du GRM, un collectif qui cherchait vraiment à sortir des sentiers battus en musique en proposant un discours très novateur sur le plan sonore (synthés, bruits, appareils électroniques). Inutile de préciser que nous avons été regardés comme des extra-terrestres avec notre démarche vraiment peu conventionnelle, qui n’était ni de la musique savante ni du rock....une sorte d’ovni musical en somme !

Vous avez grandi dans quel environnement ?

Mon père travaillait dans les Usines Électriques Merlin-Gerin situées à Grenoble, qui donnèrent à la France des années 50/60 tout son réseau électrique. On habitait en HLM juste derrière l'usine où travaillait mon père (mère au foyer évidemment comme dans toutes les familles italiennes de cette époque !)

D'où vous est venu l'idée d'enregistrer des sons dans des usines ? Soucis de réalité, de vérité, ou pure recherche technique ?

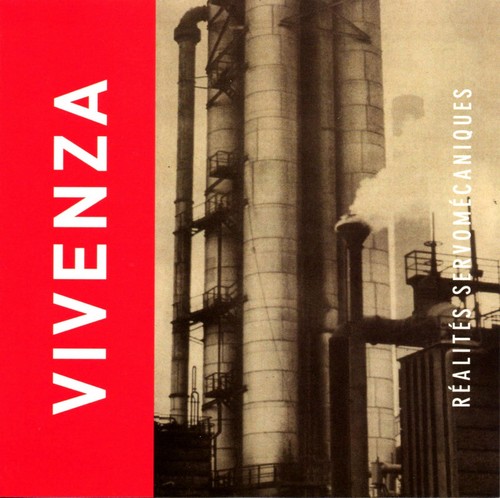

Le contexte d'émergence de mon travail sonore relève de la contingence des forces productives et des moyens de production de la période historique des années 50/70 et c'est peu de dire que cela a eu une très grande importance. Le fait également d'avoir grandi au milieu des industries de la région Rhône-Alpes en France, d'avoir baigné depuis l’enfance dans cette atmosphère particulière a joué un rôle énorme dans mon intérêt pour l'expérimentation sonore industrielle. Dès le départ d'ailleurs, ma démarche s'inscrivit directement au coeur de la réalité et du devenir du monde du travail, c'est là mon contexte originel pourrait-on dire, il suffit simplement d'être attentif à des disques comme "Fondements Bruitistes" (1984), "Réalités Servomécaniques" (1985) ou "Machines" (1985) pour s'en rendre compte immédiatement.

Mes premiers travaux sous mon nom datent de 1981. Lorsqu’après séparation de GLACE (1976-1978) et de Mécanique Populaire (1979-1980) je me suis retrouvé seul, plutôt que de chercher un nom d’emprunt, j’ai pensé que l’utilisation de mon nom réel pouvait correspondre à la volonté de coller au réel que j’exprimais sur le plan sonore....c’est comme ça qu’a été créé VIVENZA.

Quant à l’idée bruitiste, même si j’ai une formation en musicologie, elle s’est imposée à moi alors que la musique me semblait de plus en plus incapable de traduire l’expérience du réel. Ma venue à la composition sonore s’est donc faite par la pensée non par les instruments. La découverte des thèses de Luigi Russolo (1885-1947) se produisit en effectuant des investigations sur le mouvement futuriste italien et russe. J'ai pu m'apercevoir alors de la pertinence théorique de la pensée futuriste, paradoxalement totalement occultée par les courants « officiels » de la création contemporaine. Suite à cette situation, j’ai décidé de reconstituer, non sans une certaine témérité il est vrai, le pont historique détruit après-guerre, qui permettait de se relier organiquement aux avant-gardes du début du siècle.

La question qui se posait pour moi à l'époque, était centrée sur la difficulté celle de savoir comment se libérer de tout discours narratif, d'exprimer les forces telluriques immédiates et directes, et pour ce faire de travailler à évacuer la moindre trace instrumentale ou de tonalité qui aurait pu être dépendante de la composition harmonique héritée de la tradition musicale inapte à traduire la matérialité objective du bruit. Le but était donc de non pas “représenter” la puissance sonore des forces dynamiques, comme avaient pu le faire certains compositeurs du début du XXe siècle ou des formations indus, mais de donner à “entendre” ces forces elles-mêmes, de travailler directement sur des matériaux bruts, concrets, de s'extraire de la suggestion pour entrer véritablement dans l'accomplissement de « l'œuvre bruitiste ».

L'utilisation de la matière sonore pure devint ainsi rapidement une évidence pour moi et s'imposa quasiment d'elle-même, bien que la technologie, encore rudimentaire, m’obligeait à la manipulation de dizaines de magnétophones à bandes et de lourdes tables de mixage assorties de multiples « effets » dont on peut imaginer le caractère non-pratique et extrêmement limité avec une souplesse d'utilisation plus qu'aléatoire et improbable. Mais, cependant, l'objectif était néanmoins atteint, à savoir l'éradication des cadres de la composition habituelle permettant de s'engager dans des domaines aux potentialités acoustiques fantastiques, et il faut reconnaître que l’expérience a vraiment été concluante, et elle reste mémorable lorsque j’y pense, une sorte de sentiment d’avoir trouvé la méthode recherchée depuis longtemps, permettant d’incarner le rêve futuriste du véritable “art des bruits” !

Qu'est ce que vous évoque le terme "Classe Ouvrière" ?

Tout d’abord une réalité existentielle, c’est-à-dire familiale, la présence des usines au cœur de la vie, rythmant les horaires, l’activité et les rapports humains. Les années d’enfance et d’adolescence à Grenoble à l’intérieur d’un environnement productif et technique qui me fascinait. Mais, bien évidemment, parler non d’ouvriers, ou de prolétaires, mais de “classe ouvrière” selon la formulation de votre question, c’est faire allusion à un concept qui est celui de la terminologie marxiste qui met l’idée de “classe” au cœur de sa définition de la réalité productive et des rapports sociaux qui lui sont liés. Une “classe”, dans ce sens, c’est donc un corps organique humain, solidarisé et uni autour de sa lutte pour la défense de ses intérêts au sein de la structure sociale dominante.

C’est aussi la force effective du système de production, celle qui est créatrice du monde, qui génère les moyens existentiels permettant le devenir technique de l’humanité ; c’est la base essentielle du devenir dialectique des sociétés de l’ère industrielle. Inutile de souligner que mon intérêt pour ce que représentait la classe ouvrière fut important lors de mes travaux initiaux.

En écho à cette idée de “classe ouvrière”, j'ai d'ailleurs dédié mon premier disque, "Fondements Bruitistes" (1984), à Vladimir Tatline, figure marquante du constructivisme russe, qui ira jusqu'à théoriser en 1921, la cessation de toute activité artistique pour rejoindre les unités de productions industrielles afin d'œuvrer à l'avènement de la nouvelle société prolétarienne de l’État soviétique (1). Par ailleurs, un morceau marquant de “Réalités Servomécaniques” (1985), s’intitule “Prolétariat et Industrie”, en une sorte d’hommage à la classe ouvrière. On le voit, l’idée de classe productive fut donc omniprésente dans les travaux que j’ai publiés au tout début de VIVENZA.

Comment se matérialise une session d'enregistrement d'ouvriers au travail ? Quelles réactions de la part des enregistrés ? Avez-vous beaucoup voyagé pour obtenir ces prises ? Utilisez vous encore cette technique ?

On me demande souvent “Comment avez-vous travaillé et fait pour réaliser vos compositions sonores ?” Tout simplement en ne restant pas enfermé chez moi ! En acceptant de sortir, de me mettre en contact avec les sources existantes du bruit dans mon environnement immédiat (usines, barrages, industries lourdes, etc...). Il n'y a pas eu d'autre recette. Et passé le moment d’étonnement, les ouvriers qui assistaient à mes enregistrements manifestaient de l’intérêt pour ce que j’étais en train de faire, comme s’ils avaient conscience qu’était capté un moment de l’histoire de l’industrie...ce qui fut finalement le cas, car mes productions sont devenues une vraie photographie sonore du paysage industriel des années 70/80, avant qu’il ne disparaisse en Europe.

La mise en œuvre du futuro-bruitisme, consistait à se laisser informer par le bruit réel des choses réelles. Toute autre démarche n’était pas conforme selon moi à l’esprit du bruitiste authentique tel que théorisé par Russolo. C'est du réel qu'il nous fallait de nouveau partir, comme il était dit dans “l’Art des bruits”, c'est pourquoi j’avais inscrit cette citation de Hegel dans un coin de mon studio : "Le véritable et unique maître c'est le réel" (2).

Le bruitisme fut une expérience concrète de ce qui est, de la réalité du monde ; il ne pouvait se pratiquer comme de la musique de chambre, ce qui le distinguait d'ailleurs de l'ensemble des pièces trop souvent et à tort qualifiées "d'industrielles". Le Bruitisme futuriste fut une ouverture au monde, il n'utilisa pas le bruit parce qu'il était violent ou qu'il faisait mal aux oreilles (quoique c’est arrivé souvent...). Non ! le bruitisme utilisait le bruit des machines et de l'industrie parce qu'il existait, parce qu'il était l'expression formelle du devenir technique de l'histoire, il exprimait l'essence matérielle véritable de la mécanisation du monde ; il l'appréhendait dans son “être propre objectif”. La poésie du bruitisme futurisme de cette période, ce fut la poésie objective du réel !

De quelle manière retravaillez-vous les sons ? De quoi se compose votre studio, votre base de recherche ?

Les sons, comme le ferait un sculpteur pour une matière minérale, furent travaillés de façon à leur faire exprimer le maximum de potentialité dont ils étaient porteurs. De manière à leur donner la possibilité d’exprimer leur essence dynamique totale. Le studio était donc d’abord et avant tout une véritable bibliothèque de sons, un lieu d’archives pour les bruits industriels. Le travail de composition consistait ensuite en une organisation de l’ensemble de ces bruits, une sorte de mise en architecture acoustique afin d’aboutir à un morceau construit et achevé.

Pour ce qui est du comment, c'est-à-dire de la méthode, rien n'aurait le visage que présentent mes compositions sonores actuelles, sans la découverte dans les années 20 du principe baptisé Magnetophon par les ingénieurs de la firme allemande AEG (Allgmeine Elektrische Gesellschaft). En effet la possibilité de pouvoir fixer le bruit sur un support a permi de travailler la matière sonore concrète de façon identique à un sculpteur. Cette méthode fut pour la première fois appliquée par le cinéaste soviétique Dziga Vertov, puis développée par son élève allemand Walter Rutmann ; après Russolo en 1913 qui eut l'intuition initiale du bruitisme, Vertov et Rutmann peuvent être considérés comme les véritables pères fondateurs du bruitisme contemporains sur le plan technique et théorique. Dans mon travail, je me situe simplement comme un authentique disciple fidèle des principes de cette école historique, en appliquant, avec des moyens devenus avec le temps bien évidemment supérieurs, les règles fondatrices de ce courant artitistique.

Actuellement, êtes-vous le seul à vous inspirer des travaux de Luigi Russolo. Peut-on dire que le bruitisme (lui même en rapport direct avec le futurisme) est politique?

Je laisse la parole à un spécialiste du futurisme pour votre première interrogation : « La postérité du futurisme est perceptible dans bien des domaines. En musique Cage affirme que le manifeste de Russolo l’Art des bruits, par la richesse de ses propositions, a été pour lui, dès les années trente, « d’un grand encouragement ». (…) L’Anglais Trevor Horn, qui fonde le groupe The Art of Noise, ou les français Nicolas Frize, Jean Voguet et Jean-Marc Vivenza se réclament d’un héritage idéal du bruitisme futuriste. » (3) Ces déclarations venant de Giovanni Lista, l’un des meilleurs spécialistes du futurisme historique, sont plus que suffisantes afin de décrire l’héritage et les continuateurs du mouvement fondé en 1909 à Milan.

Pour ce qui est d’un éventuel lien entre le bruitisme, le futurisme et la politique, la question est vaste. Il y a eu évidemment un souci de transformation du monde dans l'art des bruits, et les artistes des avant-gardes futuristes russes, italiennes, espagnoles ou portugaises, se sont engagés politiquement en leur temps comme il est connu. Mais il faut néanmoins redire, qu'agir aujourd'hui de façon futuriste c'est beaucoup plus être conscient du formidable mécanisme de domination du système qui le rend capable d'une réadaptation permanente et lui fournit une impressionnante faculté de rééquilibre vis-à-vis de ses contradictions internes, que de s'agiter vainement à propos de causes qui ont cessé d'être atteintes par l’activisme politique.

Être futuriste c’est être capable de dire que nous sommes dans une période historique d'une nature tout à fait nouvelle, ce qui demande une redéfinition et une reformulation précises des objectifs, et ce sont d'ailleurs ces aptitudes qui font le plus cruellement défaut à la plupart des structures idéologiques actuelles, et les rendent toutes totalement inopérantes et inefficaces. Ce qui signifie que la politique, au sens classique du terme, a cessé d'être le moyen de faire aboutir un projet de société novateur, il est nécessaire de trouver une autre méthode ; c'est l'ensemble du militantisme classique qui est devenu caduc.

Encore une fois il convient de rappeler l'excellente analyse de Julius Evola, qui fut lié au mouvement futuriste en tant qu’artiste sur ce point : "il n'y a plus à présent de formes politiques positives données fournissant une authentique légitimité, il faut donc abandonner tout but positif extérieur, rendu irréalisable par cette époque de dissolution générale" (4). C'est pourquoi se situer encore sur le terrain du combat politique classique, est soit la preuve d'une totale incompréhension de la nature profonde du système, soit un jeu gratuit très souvent instrumentalisé par le système lui-même pour son propre profit.

Cependant l’œuvre dialectique, elle, est toujours d'actualité ! Pourquoi ? parce que toute forme d'existence, toute situation, aussi statique et monolithique soit-elle, est toujours, et cela de manière constante à travers toute l’histoire, traversée par des forces dialectiques, des forces contradictoires qui luttent et s’opposent. C'est une loi de nature physique, c'est le fondement même de l'existence. De ce fait, visible ou invisible, l'énergie dialectique du vivant transforme et transformera les formes structurelles du monde actuel, de cela nous pouvons être certains.

Quelle forme prendra cette transformation ? personne ne peut le dire. Mais le bouleversement aura bien lieu, inutile d’en douter, non seulement des révolutions se produiront, mais elles se produiront sous une forme que personne n'attend sans doute. C'est d'ailleurs pourquoi, afin d’aller au bout de votre question sur les liens éventuels entre bruitisme/futurisme et politique, il est vain d'attendre une révolution ; elle est déjà en acte. Ne la perçoivent pas ceux qui attendent pour la reconnaître un signe particulier, une "crise" qui déclencherait par exemple un vaste mouvement insurrectionnel. En fait la rupture d'équilibre s'est opérée à tous les niveaux du système. Il faut prendre clairement conscience que la réalité contemporaine ne peut être saisie au prix d'une révision aux moindres frais des théories antérieures. La période exige une approche nouvelle où les ruptures avec les idées seront tout aussi significatives (et même beaucoup plus importantes) que les vagues liens de parenté. C'est seulement à ce prix que nous pourrons affronter véritablement (c'est-à-dire en vérité), les impératifs de demain, pour ceux qui le souhaitent vraiment. De toute manière que l'on ne s'y trompe pas : le futur a déjà commencé !

Pouvez-vous développer le concept d"asservissement acoustique" ?

Si l'on y réfléchit un instant, rien dans l'univers n'existe isolément, ni ne subsiste sans mouvement. Tous les éléments se trouvent entre eux dans des rapports de déterminations réciproques. C'est en vertu de la différence entre ces rapports qu'apparaît l'aspect spécifique des choses et des phénomènes, ce qui permet de déterminer leur nature spécifique. Ainsi donc si l'on veut comprendre une chose dans sa nature spécifique, il faut la saisir à partir des rapports et des liaisons qui la caractérisent, elle n'est et n'existe que dans ses rapports mêmes, c'est cela qui forme le réel, l'ensemble des rapports constitutifs de l'être, telle est l'essence même de la réalité : la détermination de toutes les déterminations.

Si la réalité est de nature dynamique, sa connaissance ne s'accomplit pas immédiatement. En effet, la connaissance du caractère objectif de la réalité passe par la compréhension du processus en oeuvre dans la réalité, et c'est ce processus qui est le fondement de l'essence de la réalité - c'est même ce processus, ce mouvement qui constitue la réalité proprement dite. Or ce processus, ce mouvement dialectique en œuvre n'invente pas ses lois, il est bien au contraire, le produit d'un mécanisme interne à la matière elle-même - mécanisme auquel le mouvement universel obéit, auquel il est soumis. Loin d'être une vue de l'esprit, une "partie du réel", la puissance dynamique des machines, et l'industrie en général sont la vérité du monde, la force révélatrice du principe interne de l'existence ; l'acte de la technique dévoile le sens transformateur de la réalité où elle apparaît dans toute son évidence comme fond et énergie, “le réel partout devient (...) l'essence de la technique met l'homme sur le chemin du dévoilement, destin à partir duquel la substance en devenir (wesen) de toute l'histoire se détermine.” (5)

C’est cela, cette loi du déterminisme technique du devenir de la vérité du monde, qui définit le principe de “réalité servomécanique”, et qui explique la mise en œuvre de l’asservissement acoustique qui en est la traduction sur le plan sonore, en tant que création bruitiste. Ainsi, par et dans le travail, par la mécanisation des forces productives, la domestication de l’énergie de la matière, l'industrie et la technique sont ce que l'on pourrait appeler le principe de toute réalité, car, comme le dirent avec justesse les futuristes : "la machine est bien le symbole le plus riche de la mystérieuse force créatrice humaine." (6)

Peut-on établir des connexions entre votre travail et celui de Pierre Schaeffer et la "musique concrète" ?

Il faut, sur cette question être clair, et établir les faits. Le Traité des Objets Musicaux de Pierre Schaeffer fut fondé sur un a priori philosophique qui entacha l'ensemble des travaux dits « concrets », et réduisit la réflexion créatrice à une abstraction sonore subjective (7). La publication en 1966 de l'ouvrage de Pierre Schaeffer représentait le bilan d'une recherche, engagée depuis 1948, visant à conférer un statut musical aux objets sonores. Or, l’écriture de ce texte fut réalisée en écartant de façon arbitraire, dès l'origine, une juste reconnaissance vis-à-vis de la base théorique Futuriste que Schaeffer utilisa sans jamais la nommer, contraint de fournir un « nouvel » appareil argumentaire à sa démarche afin de mieux consommer sa rupture avec l’Art des bruits, aboutissant de la sorte à s’interdire de pouvoir penser réellement une phénoménologie du bruit « concret », telle que souhaitée par Luigi Russolo en 1913 dans son célèbre « Manifeste de l’art des bruits » (8)

C’est de cette amnésie collective et générale consécutive à un oubli volontaire, que naîtront tous les courants de la musique contemporaine des années 50 à 70 avec leurs divers appellations : musique acousmatique, électroacoustique, concrète, etc., avec pour structure formatrice dominante en France le G.R.M. (9) Résultat, lorsqu’après plusieurs décennies de domination sans partage des concepts schaefferiens le texte de l'Art des bruits de Luigi Russolo fut publié dans une édition française en 1975 (10), texte préfacé par Giovanni Lista, strictement personne ne parlait alors de bruitisme ; ce terme, évoqué dans la préface de Lista en référence aux travaux historiques des musiciens futuristes, était totalement ignoré dans le langage afin de désigner un courant de création sonore contemporaine, en France comme à l’étranger.

Comment qualifiez-vous votre travail: bruit, art, musique... ? Peut-il être perçu/compris par les ouvriers que vous enregistrez ?

Le nom est Bruitisme. Il peut-être perçu, reçu, apprécié par toute personne apte à exercer les facultés de sa conscience. Aucune barrière sociale ou d’instruction. L’art des bruits, est un art objectif concret. Il est aisément compris par tous, y compris les enfants !

Donnez-vous toujours des performances en live ? Quel concert vous a particulièrement marqué ?

Depuis ces dernières années j’ai plutôt privilégié la réflexion et l’écriture, donc il n’y a pas eu de concerts ni de performances, ayant refusé toutes les propositions qui m’ont été faites.

Les principaux concerts dont je garde le souvenir sont nombreux, les citer tous sur une longue période d’activité serait assez long, mais si je ne devais n’en signaler que trois je dirais peut-être, de par leur caractère exceptionnel :

Concert / Installation dans les usines Rhône-Poulenc Chimie de base, Lyon / Péage de Roussillon, 1983.

Concert / Performance dans les usines FIAT (Lingotto), Turin, 1989.

Concert / Performance “Aérobruitisme”, à partir des enregistrements des avions de guerre de l’OTAN volant à basse altitude au-dessus du Labrador, St John's (Canada), 1990.

Avez-vous déjà souhaité diriger un orchestre, à l'image de Stockhausen ?

Non ! Aucun intérêt pour moi dans la perspective du réalisme bruitiste travaillant sur bruits concrets. Les instruments de l’orchestre et l’idée même de composition musicale classique pour formation instrumentale, me sont étrangers dans la perspective bruitiste.

Mon « engagement » musical et artistique s'est enraciné et demeure dans la revendication de l'héritage des concepts exposés par Luigi Russolo dans son « Art des Bruits » édité en 1913, texte dans lequel les grandes lignes du bruitisme futuriste ont été clairement exposées. Ce sont ces principes qui guidèrent et ont constitué l'axe de mon travail créatif, principes que l'on peut résumer en trois points principaux :

- La volonté d’étendre le champ de la réflexion musicale aux bruits de la civilisation industrielle.

- S'ouvrir au réel par une sortie de l'enfermement subjectif et auto-centré du créateur.

- Organiser le chaos sonore des industries (sidérurgie, métallurgie, hydraulique, aéronautique, etc.), en considérant que les forces de la technique sont les formes objectives du devenir.

Grenoble est aussi réputé pour avoir été un vivier de la musique électronique/techno française, notamment grâce à The Hacker et le label GoodLife. Avez-vous été en contact à un moment avec ce pan du 'bruit futuriste' ?

La musique générée par boite à rythme et séquencer ne m’intéresse pas vraiment a priori, même si je ne déteste pas certaines compositions contemporaines. Donc il n’y a pas eu de contact à l’époque en effet. Mais c’est le simple fait des circonstances (voyages, éloignement, etc.), ces contacts auraient donc pu avoir lieu.

Qu'écoutez-vous comme musique lorsque vous ne composez ni n'écrivez ? Vous intéressez-vous à la scène 'noise' ?

Je n’écoute pas de musique au sens de consommation de nouveautés, déplacements pour les concerts, etc. J’ai une grande admiration personnelle pour Webern. Pour ce qui est de la scène noise oui, quelques contacts, des amitiés, des liens qui se sont créés avec le temps.

Est-ce que l'Electro-Institut que vous avez fondé en 1983 existe toujours ? Comment êtes-vous entré en contact avec le label Rotorelief ? Vous n'aviez pas sorti de nouveau disque depuis des années, le sentiment d'avoir fait le tour ?

L’Electro-Institut existe toujours en tant qu’entité de travail et lieu de création à Grenoble, même si l’activité a été réduite ces dernières années et s’est quelque peu transformée.

Le lien avec Rotorelief lui s’est fait naturellement, le responsable du label m’a contacté, son projet et ses idées correspondaient à ma volonté de penser une remise à disposition des principaux opus de VIVENZA qui avaient été publiés lors de la période de production importante, en gros 1983-1995. Un travail s’est donc engagé ensemble qui a abouti à la réédition de plusieurs opus importants, mais sous une forme nettement supérieure à celle de l’époque de leur première sortie. Le résultat est donc plus qu’intéressant pour tout ceux qui se passionnent pour cette musique.

Quant à mon sentiment sur la création il participe nullement de l’atmosphère actuelle. Il reste des choses à dire en musique, fort heureusement, encore faut-il se donner la peine de chercher à être créatif car beaucoup d’expériences ont été faites, des idées exprimées. Pour ce qui me concerne, il est vrai que le concept “VIVENZA” est un concept établi, fixé et précis depuis pas mal d’années. J’ai eu le sentiment à partir d’Aérobruitisme en 1994, que les choses avaient été dites. Cependant le concept, qui s’est imposé avec le temps, n’est pas fini et bloqué. S’il ne bougera plus et restera en l’état, il peut y avoir des productions à venir, ce n’est pas interdit. Elles se feront néanmoins dans le scrupuleux respect de l’identité esthétique et sonore de VIVENZA bien évidemment.

Votre conception de l’art du Bruit relève d’un engagement qui s’est exprimé parfois par des idées et des déclarations publiques dont les thèses socio-politiques ont pu être incomprises, ceci vous a t-il porté préjudice durant votre carrière ?

Comme d’habitude lorsqu’on ne comprend pas un propos ou une démarche, les étiquettes ne tardent pas à être plaquées. C’est ce qui s’est produit par rapport à ma manière d’intervenir publiquement, de m’exprimer et affirmer certaines vérités. Est-ce que cela fut une nuisance ? D’une certaine manière oui, si l’on regarde les choses d’un point de vue uniquement institutionnel, social et conformiste, car la diabolisation génère inévitablement des suspicions et des craintes, voire établit une mise à distance d’avec les décideurs, artistiques et autres. Mais finalement, avec le recul, peu importe, voire tant mieux car ainsi VIVENZA a été préservé des dérives et s’est maintenu dans une authenticité intacte depuis les années 70, tant sur le plan des idées que du propos sonore – bruitisme pur et identique 35 ans plus tard !

Si l’on examine le parcours, on peut observer avec le recul que la radicalité de mon travail a témoigné d'un très net refus de toutes les compromissions, et provoqua donc souvent des confrontations assez tendues avec l’opinion générale en de nombreux domaines. J’y ai rajouté de surcroît, pour ne rien arranger, une revendication de tout l’héritage futuriste, aussi bien dans son expression russe avec le courant constructiviste partageant les idées bolchéviques, que dans sa version originelle italienne, et les visions spécifiques des artistes de l’époque qui soutinrent le régime mussolinien. Cette conception large a suscité des difficulté et a même été critiquée assez violemment. Elle fut pourtant accueillie tout d’abord avec enthousiasme par les courants de la gauche marxiste dans les années 70/80 lors de la mise en avant dans mes productions ou concerts du constructivisme bolchévique, puis les milieux qualifiés de “nouvelle-droite” dans les années 80/90, lors de mon insistance sur la valeur du futurisme italien, s’intéressèrent à leur tour à mon travail, ce qui entraîna des liens, des collaborations et des échanges ; tout ceci est vrai il serait absurde de le nier.

J’aimerais toutefois préciser, puisque ce sujet des liens “politiques” est soulevé, que ces liens ne furent pas, précisément, de nature “politique” au sens classique du terme, mais “méta-politique”, c’est-à-dire qu’ils se sont situés au niveau des idées, et principalement des idées culturelles, de la réflexion artistique et de la recherche philosophique. Présenter ce pont intellectuel, ces contacts et ces liens comme du “militantisme politique”, ainsi qu’il est parfois possible de le lire ici ou là dans des papiers maladroitement rédigés et truffés d’erreurs, publiés par des officines qui se sont spécialisées dans la chasse aux fait-divers idéologiques et la mauvaise imitation du renseignement policier (un paradoxe d’ailleurs au passage pour des structures se réclamant des valeurs humanistes alors qu’employant des procédés qui conjuguent allègrement diffamation, dénonciation publique et délation selon des formes hideuses qui n’ont rien à envier aux abjectes méthodes des pires régimes totalitaires de l’histoire), est une profonde bêtise, doublée d’une ignorante malveillance.

Mais allons plus loin. Pourquoi ne peut-on parler d’un engagement politique me concernant ?

Tout simplement par ce que j’ai toujours déclaré que toute théorie radicale n’était précisément radicale, qu'en tant qu'elle était un moment intrinsèque d'une période, et qu’elle ne pouvait donc survivre à cette période. Toute praxis radicale qui prétend encore à une validité critique après la période qui l'a engendrée démontre par là-même la non-compréhension de son unité historique avec le milieu dont elle est sortie ; et ce, même si cette praxis était effectivement la plus radiale de son temps. Et cette analyse s’applique aussi bien au bolchévisme qu’au fascisme, deux courants politiques obsolètes, datés et dépassés par l’histoire, comme je n’ai jamais cessé de le soutenir, de l’écrire et de l’affirmer.

En effet, il convient de comprendre que ce n'est pas parce que ce système nous est insupportable que les considérations radicales des périodes précédentes doivent s'appliquer telles quelles à la nôtre. Bien au contraire, c'est peut-être parce que ce système ne nous est pas encore assez insupportable que nous pouvons nous identifier aux pratiques du passé, aux formules politiques antérieures, et croire que c'est le même monde que nous contestons. La critique d'une époque est immédiatement, pour être valable, la critique de tout son passé, y compris du passé de la critique, et ce d'autant plus qu'on la considère comme l'expression la plus radicale d'une époque. Ainsi, vouloir faire revivre la critique du passé dans ses expressions politiques (bolchévisme, fascisme, etc.), même si c'est pour la développer, revient à nier ce qui faisait la spécificité d'une époque et de sa critique. Se revendiquer des formes politiques du passé, revient à ne pas voir et comprendre la spécificité de notre propre révolte. C’est se rendre incapable de forger les outils nécessaires d’une nouvelle critique.

La transformation du monde à laquelle nous avons assistée depuis la fin de la seconde guerre mondiale, et surtout ces dernières années (effondrement du modèle bi-polaire Est/Ouest, développement technologique, triomphe de l'abstraction financière non liée au domaine productif (11)), a bouleversé radicalement les données historiques antérieures. Un ordre s'est écroulé, une logique s'est effondrée, obligeant à confronter les visions du monde à la réalité de ce monde. Il est ainsi temps de sonder concrètement les mécanismes internes qui régissent et commandent aux mouvements des sociétés, en finissant d’entretenir quelques illusions avec des modes d'action et des théories non seulement inefficaces mais plus encore inadaptées à la période. Il faut être capable d'affirmer que la politique a cessé de pouvoir répondre aux problèmes du temps.

De ce fait, si l’on peut me reprocher une position “idéologique” c’est donc celle d’un appel réitéré depuis des décennies, à une prise de distance totale d’avec l’action politique et ses formes obsolètes dépassées. Ce qui, pour une prétendue forme “d’engagement politique”, est relativement paradoxal on en conviendra aisément !

Peut-on faire un parallèle entre vos recherches sur le bruit, et vos recherches philosophiques sur l'ésotérisme ? Ou bien est-ce que cela correspond à deux périodes distinctes de votre vie ?

Pourquoi parler de deux périodes distinctes alors que nous sommes dans un chemin, une voie de continuité ? Le passéisme combattu par les futuristes était celui de la société bourgeoise de la fin du XIXe siècle, société vieillie et finissante, dévorée par l'étroitesse d'esprit, soumise à une religiosité mise au service du pouvoir et des puissances de l'argent. Mais une puissante aspiration « gnostique » habitait l'entreprise de cette avant-garde créatrice, ce qui en faisait une sorte d'expression, certes paradoxale, mais néanmoins bien réelle, d'une volonté d’intervention artistique de nature quasi ésotérique. Les éléments ésotériques n’étaient donc pas absents de mes recherches sur le bruit, même si l’on a l’impression de deux périodes très différentes, et qui semblent l’être en effet à vue apparente.

Contrairement à la représentation superficiellement véhiculée, il y un caractère profondément ésotérique du mouvement futuriste : « La poétique et la vision futuriste du monde plongent leurs racines dans une forme gnostique de religiosité. Le futurisme, bien avant les autres mouvements artistiques contemporains, et d'une façon plus radicale, révèle ou entend révéler une dimension "ésotérique" à tendance résolument gnostique (...). L'axe de l'inspiration futuriste est gnose : une forme de gnose parfaitement interprétable dans un milieu traditionnel. Et loin de présenter un refus systématique de toute forme de tradition, le futurisme constitue l'un des courants les plus révélateurs du grand mouvement souterrain de la tradition gnostique occidentale ». (12) On notera également l'origine traditionnelle en réalité, de l'art abstrait, explication quasi secrète de l'art moderne, qui se singularisera dans sa volonté de rejeter toute figuration limitée et réductrice, pour mieux laisser apparaître, dans l'absence de toute forme, l'essence invisible de la divine ténèbre. Langage de dissolution en vue de l'authentique transfiguration libératrice, tel était, et reste, le sens de l'art futuriste.

On ne saurait enfin, sur ce point, ne pas évoquer le parcours même de Luigi Russolo, qui donna une suite à ses recherches sur l’Art des bruits et la phénoménologie du son, et qui de 1931 jusqu’à sa mort le 4 février 1947 à Cerro di Laveno, s’immergea dans la recherche ésotérique, au point d’avoir décidé de s’isoler en Espagne pour y étudier à loisir les domaines de l’invisible, et écrire des textes d’une profonde dimension proprement ésotérique et métapsychique. En effet, au printemps de 1932, Russolo partit vive à Tarragone, afin d’approfondir pendant cinq ans les domaines de l’ésotérisme, sa réflexion et ses recherches feront d’ailleurs l’objet d’un livre « Al di la della materia » publié à Milan en 1938 après son retour en Italie, laissant également un manuscrit inédit « Dialoghi fra l’io e l’anima ».

On le voit, le fil de continuité entre futurisme et ésotérisme n’est pas nouveau.

Qu'est ce qui vous passionne en ce moment ? Un projet à venir ?

Comme toujours la pensée questionnante, la réflexion sur l’ontologie négative, la métaphysique du devenir. La voie qui caractérise l'esprit du futurisme, est inscrite dans cette capacité à faire luire la lumière en plein cœur de la nuit. Depuis les origines, soulignaient les futuristes au début du XXe siècle, nous sommes dans la nuit d'une provenance et d'un destin, et de ce fait la tragédie de notre présence au monde est inscrite à la source même de nos vies. De cela le futurisme en fut particulièrement conscient, c'est même l'articulation majeure de sa pensée, c’est pourquoi, la traduction conceptuelle de l’interrogation sur la nuit de la provenance et de la destination, l'approfondissement ontologique, conservent toute leur place dans mon activité.

Quel livre conseilleriez-vous au 'grand public' pour mieux appréhender votre œuvre ?

L’Art des Bruits de Luigi Russolo – 1913. A lire absolument !

LIEN: ROTORELIEF/VIVENZA

PDF1: VIVENZA: Actions (1979-2001)

PDF2: VIVENZA: Le bruit et son rapport historique (1984)

NOTES

(1) Vlkadimir Tatline est le créateur du fameux monument à la gloire de la IIIème internationale communiste, internationale plus connue sous le nom de Komintern ; ce monument devait être plus grand que la tour Effeil, et réunir tous les postulats plastiques et dynamiques de l'avant-garde. Le futurisme russe fournira les principaux projets ambitieux du régime, il participa directement par son action à la création d'un monde nouveau, d'un nouvel ordre idéologique et esthétique. Toutefois en 1924 après la mort de Lénine, l’État soviétique interdira les associations artistiques autonomes faisant disparaître de la scène de l'histoire cette expérience artistique unique par son originalité. En quelques années, les artistes futuristes qui avaient lié leur sort à celui de la révolution d'octobre en créant le Comfut (communisme futuriste), assistèrent impuissants à la transformation du régime. Par la voix de Jdanov, le commissaire à la culture de Staline, sera définie la nouvelle ligne idéologique en art, celle que l'on baptisera du nom de "réalisme socialiste" très éloignée des critères artistiques abstraits du futurisme. Il n’empêche que le futurisme russe ira très loin dans son adhésion au régime bolchévique, et il en pensera toute l'esthétique et l'iconographie lors des premières années de la Révolution.

(2) F. Hegel, La phénoménologie de l'Esprit, Aubier, 1979.

(3) G. Lista, Le Futurisme, Editions Saint-André des Arts, 2000, p.202.

(4) J. Evola, Le chemin du Cinabre, Arché, 1983.

(5) M. Heidegger, La question de la technique, in Essais et Conférences, 1954.

(6) Prampolini, Panaggi, Paladini, Manifeste de l'Art Mécanique, 1923.

(7) Pour une analyse critique des principes théoriques de la musique concrète : J.-M. Vivenza - UNE ABSTRACTION SUBJECTIVE : LA MUSIQUE dite "CONCRETE", Contribution futuriste à une critique radicale de l'appareil théorique schaefferien (1994).

(8) Pourtant sans les idées du bruitisme futuriste théorisé par Russolo, il est impossible de comprendre les travaux de Vertov, Khlebnikov, Rutmann, Schwitters, Artaud, Varèse et de bien d’autres encore. Par ailleurs, outre les musiciens futuristes eux-même (Cassavola, Mix, Bertoccini, Mantia, Giuntini), des figures comme Ravel, Stravinski, Prokofiev, se passionneront pour l'entreprise de Russolo. Mais l'accueil le plus enthousiaste fut celui des plasticiens et des cinéastes, Mondrian dira : « le bruitisme futuriste est une réforme importante des moyens d'expression dans l'art, qui doit conduire à la manifestation pure de l'esprit nouveau », de son coté Huelsenbeck déclarera dans le Manifeste Dadaïste (1918) : « le dadaïsme a propagé dans tous les pays d'Europe la musique bruitiste des futuristes ».

(9) Le Club d'essai de Pierre Schaeffer, rejoint en 1949 par Pierre Henry, deviendra le Groupe de Recherche de Musique Concrète (GRMC) en 1951, installé à la Radiodiffusion-télévision française (RTF), Groupe qui deviendra, en 1958, le G.R.M., dans lequel vont travailler, ou travailleront : Pierre Henry, Luc Ferrari, Iannis Xenakis, François-Bernard Mâche, Bernard Parmegiani, Ivo Malec, François Bayle, etc., ceci sans minimiser le fait que certains grands noms de la création contemporaine passèrent par l’institut fondé par Schaeffer : Olivier Messiaen, Pierre Boulez, Henri Sauguet, Darius Milhaud, Philippe Arthuys, Karlheinz Stockhausen, etc.

(10) Luigi Russolo, L’Art des bruits, textes réunis et préfacés par Giovanni Lista, bibliographie établie par Giovanni Lista, L’Age d’Homme, Lausanne, 1975.

(11) De ce point de vue, je demeure profondément marxiste, dans la mesure où dans le VIe chapitre du Capital (Grundisse), texte qui resta inédit jusqu'en 1941 mais qui ne fut réellement publié que quinze années plus tard, et qui, bien évidemment, resta méconnu de tous les penseurs marxistes historiques (Plekhanov, Lénine, etc...), il y a eu incontestablement une recherche très pertinente au sujet des fondements essentiels qui activent le devenir du Capital vers la totalité humaine. Marx découvrit (et c'est là toute la force novatrice de sa théorie), que ce qui permet au Capital de ne pas se perdre, de croître démesurément, c'est qu'il a été édifié en communauté matérielle. Cette communauté tire sa légitimité de l'abstraction, de l'immatérialité, de la "fétichisation" de la valeur qui dominent de plus en plus la vie humaine. De sorte que par suite du mouvement d'anthropomorphose, le Capital devenant homme, sa communauté se pose en tant que Gemeinwessen, les hommes étant ainsi piégés par “l'être immatériel” aliénant qu'ils ont eux-mêmes produit. De ce fait on comprend mieux pourquoi, chez Marx, le Capital n'est pas seulement le substrat économico-social de l'existence des hommes, l’expression de la domination d’une classe sur les moyens de production, il est aussi leur idéalité. Marx distingua dans son analyse des cycles du Capital entre deux stades, le premier dit de "domination formelle" et le second de la "domination réelle". Cette distinction ouvre un champ de connaissance d'une richesse incomparable concernant le regard que nous pouvons avoir au sujet de la situation actuelle. De plus, cela autorise une radicale mise à distance des positions erronées sur le plan idéologique. Redécouvrir le Marx authentique, dans ce que sa réflexion a de pertinent et juste, m'apparaît comme un indispensable devoir de la pensée philosophique et théorique digne de ce nom. Marx, est confondu trop souvent avec le marxisme politique, avec l'idéologie qui s'exprima sous cette appellation pendant un demi siècle. Or, on ne peut plus, comme le font systématiquement trop d'anti-marxistes ou de marxistes, critiquer ou louer Marx en fonction de ce qu'on lui a fait dire, alors que sa réflexion est du plus grand intérêt en ce qui concerne notre vision du devenir.

(12) M. Cacciani, in, Futurisme & Futurismes, Ed. Le Chemin vert, 1986, p.151.

Commentaires

Aucun commentaire pour le moment.

Ajouter un commentaire

Les commentaires pour ce billet sont fermés.